我们需要什么样的数字经济评价指标?

文 | 数联铭品首席经济学家 陈沁“数字经济”的概念可能产生于20世纪末、21世纪初,但直到现在,我们仍然没有能够找到一个对“数字经济”的完整、不过时的定义。它始终在改变。

20世纪90年代初,随着计算机和信息技术在各行业不断普及,美国经济进入了一个新的繁荣周期。虽然两者同时发生,但人们并不知道计算机、信息技术和经济繁荣之间是否存在一种索洛模型之外的新型关系(注:在传统的索洛增长模型中,计算机的增长,作为资本投入的一项,会引起经济的增长),换句话说,计算机到底是资本投入,还是生产率?人们还没有看到需要“数字经济”这样一个额外的概念来解释的现象。索洛对此总结道:

You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics

翻译过来就是——计算机无处不在,除了在生产率上找不到它的影子。

这种现象不仅仅在20世纪末的信息技术第一次爆发时出现,到现在似乎仍然如此。著名美国经济学家阿西莫格鲁在2014年发表的论文《回到索洛悖论?信息技术、生产率以及美国制造业的就业》中发现了一个与直觉相反的现象:从1980年到2010年,每个行业的信息技术投入密度与该行业的生产率并没有关系。

基于这些证据,许多经济学家认为,我们一直以来奉为圭臬的“数字经济”可能并不能对生产有太大好处。

相比学术界的审慎,在产业界、政府部门,我们却看到了与之完全不一样的场景。所有人都在讨论数字经济,美国普查局、美国商务部从2003年就开始发布数字经济统计,希望在这个概念上占据制高点。英国、澳大利亚等国家也纷纷出台了本国的数字经济报告,OECD(经济发展与合作组织)更是从2012年开始发布每一个OECD成员国的数字经济报告。

中国也不例外。中国目前有多家机构发布了数字经济报告,包括腾讯、新华三、工信部、财新与BBD等机构都从各个角度阐述了对数字经济的理解和定义,并在各自定义的基础上,对全国各城市或各省的“数字经济”进行排序。

应该注意到的是,不同机构根据自身的业务侧重点不同,数字经济的口径可谓大相径庭,例如腾讯的数字经济指数,侧重于终端消费者对于各类APP的使用状况;工信部的数字经济指数,侧重于从产业层面描述数字经济的发展等。

即便如此,在这么多个排名中,我们不难发现,那个萦绕了三十多年的问题,似乎仍然没有得到有效的解决——数字经济无处不在,但是它到底体现在了哪里?

它体现在GDP中吗?我们能看到ICT(Information and Communication Technology,即信息和通信技术)产品在扩张,产值在增加,但是没有任何研究证明“数字经济”相关的产品和其它任何一种产品在统计上有没有差别。

它体现在生产率中吗?也许有,但仍然没有证据,至少在阿西莫格鲁等人使用的美国数据来看,数字经济对生产率的推动作用并不显著。

它体现在政府效率提升和人民获得感中了吗?也许有,但是同样没有量化的证据。所有人都说,数字化能够提升政府运行效率,提升人民获得感,但是却并没有很好的量化标准对此进行评价。

归根结底,数字经济在十九大提出的新时代的高质量发展中,到底能够起到什么作用?遗憾的是,并没有人能够把这个故事讲清楚。

不过,也并非完全没有人做过这方面的努力。今天我阅读到了新华三的《中国城市数字经济指数白皮书》(以下简称“新华三报告”),我认为这套指数,或许能够在未来成为解答上述问题的一把钥匙。新华三的数字经济指数相对其它各类指数来说,更加综合一些,它从政府投入、企业产出和人民感知这三个方面,更完整地描述了数字经济的变化和城市排序。比如它不仅包括了城市大数据平台、政务数据共享交换平台等衡量了政府“做了什么”的指标,还包括了各类行业的数字化水平,例如教育服务数字化、医疗服务数字化、交通服务数字化等“得到了什么”的指标。这样的指标体系设计,至少在初衷上,更加贴近了我们的最终目标——并非是根据一个套套逻辑(Tautology),定义数字经济有价值,所以它有价值——而是真正客观地去衡量数字经济到底产生了什么价值。

这种方式,我认为不仅仅是在数字经济的定义上,在目前很多概念的定义上,都是有必要借鉴的。例如这两年来非常火的一个概念——营商环境。由于营商环境在世界银行的定义上有10个指标,我们目前看到各个地方政府为了提升该地的营商环境,便不断地在企业注册时间、水电煤网开通时间等指标上不断下功夫,但问题是,企业真的会因为这些举措而前来创业吗?企业到底会因为哪些举措而更愿意来一个城市创业呢?目前的所有“营商环境指数”,都没有办法回答这个问题。

回到数字经济指数上来,我们面临的是类似的现象。我们看到了为了提升“数字经济”而进行的许多举措被纳入了指标体系中,但是这些举措,到底哪一些能够真正地提升该城市的数字经济?哪一些政策,在数字经济的这场追逐大战中应该被置于更重要的地位呢?

从结果、而非从过程上进行的数字经济定义和指标体系计算,是我们下一步亟需的一项工作。我在这里使用新华三报告中2018和2019年的城市数字经济指数总分变化,进行了一项小研究。

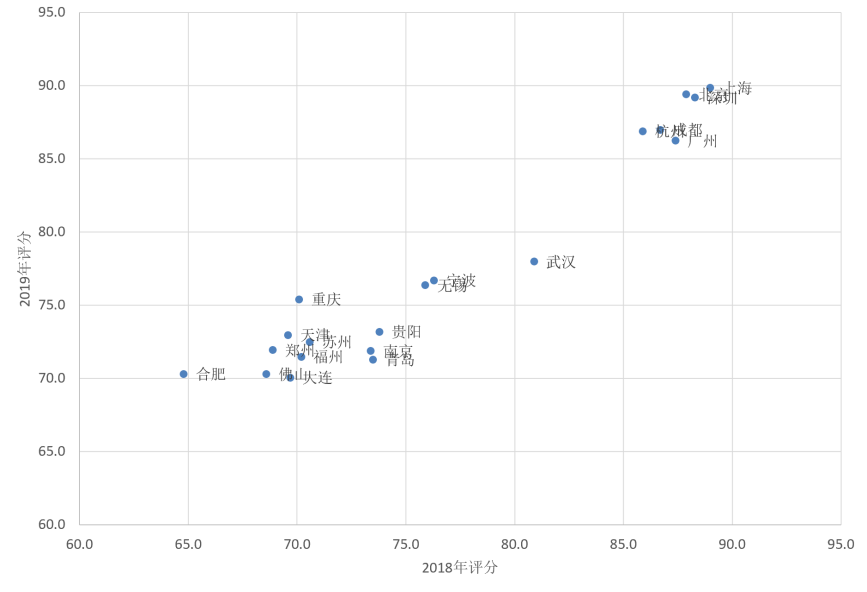

在上图中,我们取出了2019年新华三数字经济指数的前20名,观察它们的2018和2019年评分变化情况。可以发现,在45度线以上的地区,2019年的数字经济指数评分有所上升,其中合肥、天津、武汉等城市有着明显的上升。

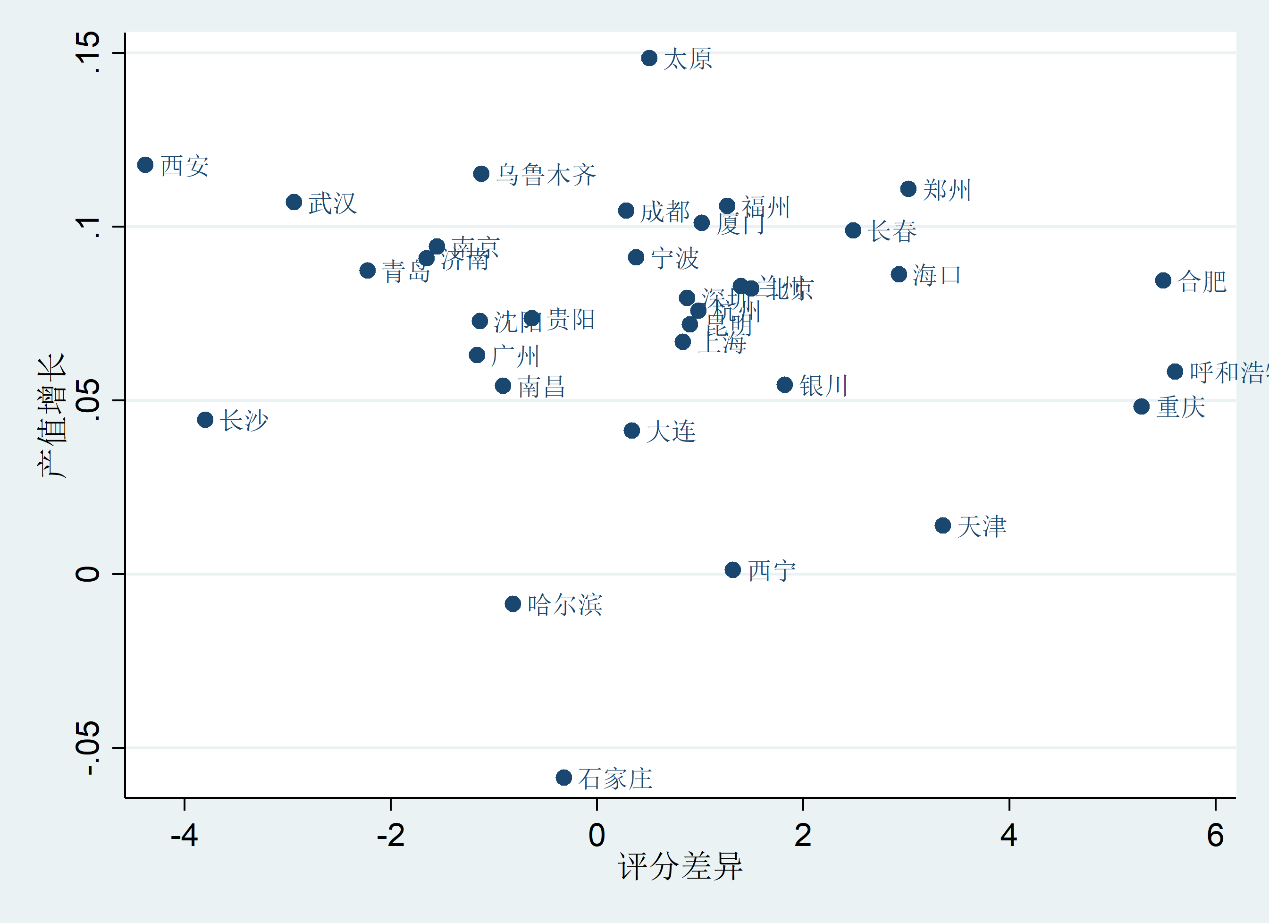

那么,这个上升和下降分别意味着什么呢?城市在数字经济投入等各方面的提升,带来了什么成果?最好的办法,是将数字经济指数的变化与城市GDP的变化进行比较,直接观察数字经济与经济产出之间的关系,见下图:

从上图可以看到,2018和2019年的数字经济指标评分差异(分别代表2017和2018年的分城市数字经济情况)与这两年间城市的GDP增长之间并没有明显的关系。但这是否意味着数字经济指数的指标不能反映到经济建设成果中来呢?

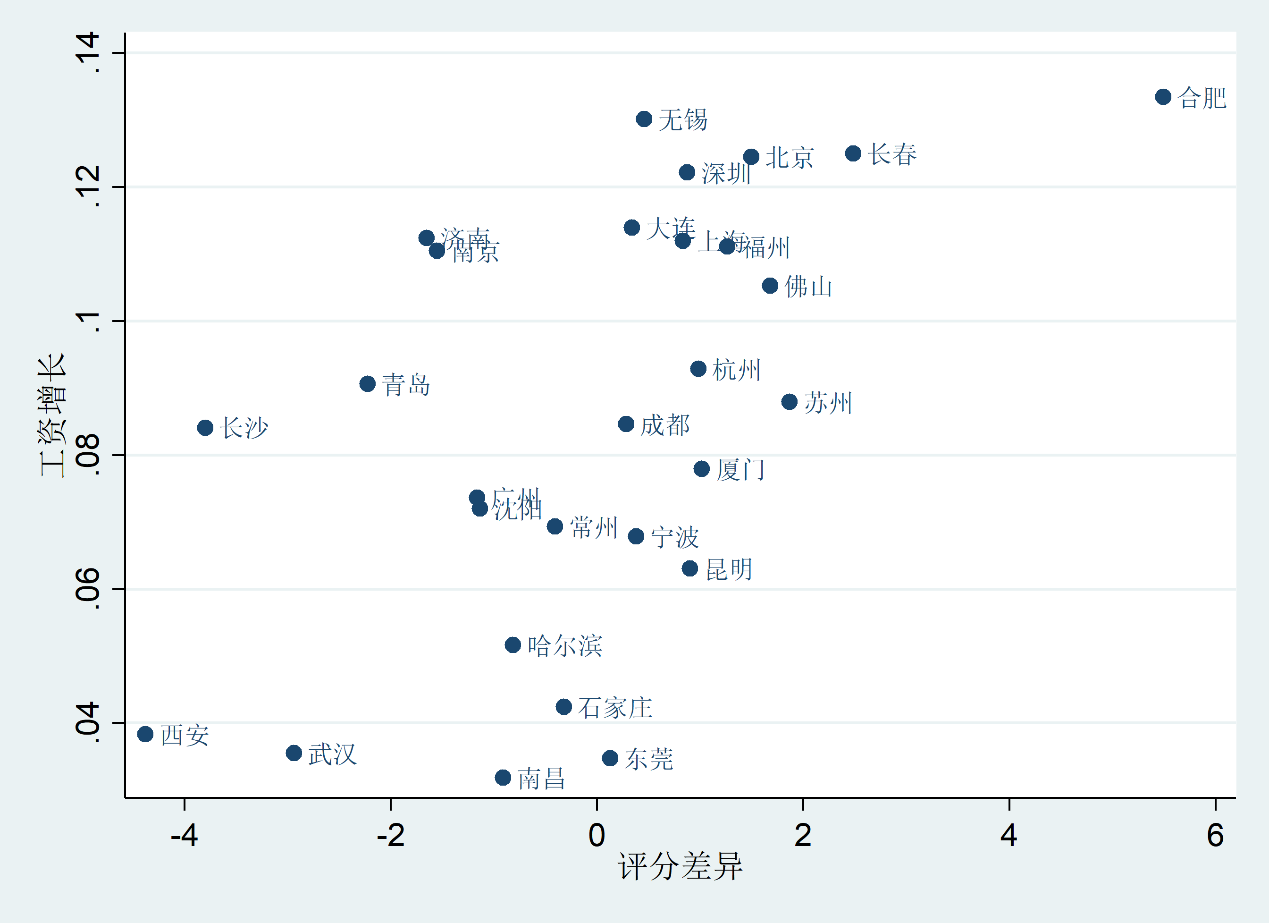

还不一定,这是因为,数字经济可能需要一定的建设期来完成,若要让数字经济成果得以反映,可能需要多等待几年。因此,我们在这里尝试另一项指标:企业招聘的新员工平均工资,看看这项指标的变化是否与数字经济指数之间有关系。企业招聘的新员工工资是一项非常重要的宏观指标,它反映了企业对未来市场运行情况的预期判断,同时它是一项大数据指标,没有时滞。这两个特点使得招聘工资相对来说是一项更带有预期性质的指标。它的变化与评分差异的变化如下图所示:

结果非常好。可以看到,2017到2018年的数字经济指数变化,与这两年间的新增招聘工资变化有着非常强的正相关关系,两者之间的相关性达到了0.29,数字经济指数评分每上升1分,新增招聘工资就会上升0.86%。由于这是一个相对有领先性质的指标,我们预期未来几年内,数字经济更发达的城市,也将会在GDP或者高质量发展指标等相对滞后的结果性指标上有更好的表现。

在这个基础上,我们对数字经济指数的产出结果更有信心。它意味着数字经济的增长,确实产生了效果。原本,数字经济是一个公说公有理、婆说婆有理、各讲各的概念。但现在,我们知道了一项重要的结论——数字经济是能够切实帮助经济发展的经济形态。

那么下一步,我们就将面临一个更具体的问题——如何发展数字经济,才能够更好地帮助一个城市的发展?这包括几大类对象,例如政府、企业、消费者。对于政府来说,它是否需要建设城市数字大脑,是否需要建设共享数字平台?对于企业来说,发展什么样的数字经济形态在当地会更加有利?对于消费者来说,在哪一类服务上发展数字经济会有更好的效用提升?这些问题,将会有一个全新的测试基准,那就是经济增长、人民获得感、高质量发展,这些指标是我们最终努力的方向,当然也是数字经济本身发展的目标。使用科学的方法分析每一项数字经济工作与这些最终目标之间的关系,给每一个政府一套可操作的说明书,是我们的数字经济指数未来的发展目标。

财新智库

财新智库